이영훈 교수의 한국경제史 3000년 (4) 역사시대로의 이행 (하)

부뚜막은 불을 들이는 아궁이, 솥걸이와 솥받침을 놓는 연소부, 연기가 빠지는 연도(煙道·구들)로 구성됐다. 시설 재료는 초기에는 돌과 점토였는데 점차 판석재로 고급화했다. 그에 따라 부뚜막의 난방 기능이 강화됐다. 부뚜막이 설치됨에 따라 반지하 움집의 벽체도 고급화했다. 연도가 벽체에 시설되면 벽체는 내화성을 지녀야 한다. 이에 반지하 움집의 하부 벽체가 종래의 목재에서 점토를 덧칠한 더 견고한 형태로 바뀌어갔다. 벽체 높이도 높아져 반지하 움집이 점차 지상가옥으로 이행하는 양상을 드러냈다.연(烟)

세대복합체

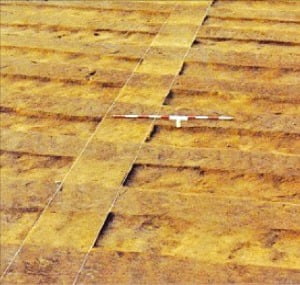

미사리 유적의 백제시대 지층에서는 11기의 주거지와 더불어 9900㎡ 이상의 밭이 발굴됐다. 원래는 그보다 훨씬 더 넓었을 것으로 보인다. 제시된 자료 사진에서 보듯이 이랑과 고랑의 폭이 넓고 깊이가 얕다. 이랑과 고랑의 접면은 직선이고 수직이다. 이 같은 이랑과 고랑의 생김새는 거친 쟁기갈이의 소산이 아니다. 쟁기는 아직 보급되지 않은 단계였다. 이랑과 고랑은 여러 사람이 쭈그리고 앉아 쇠호미로 흙을 긁어내는 방식으로 조성된 것으로 보인다. 그런 방식의 노동이라면 노동력이 2명에 불과한 소규모 가족이 9900㎡ 규모의 넓은 밭을 그 가족만의 힘으로 경작하긴 곤란했을 것이다. 밭은 11기의 주거지에서 공동 경작했음이 분명하다. 그 가운데 가장 규모가 큰 주거지 유적에서는 벼루, 방제경, 쇠호미 등이 출토됐다. 방제경은 한경(漢鏡)을 모방한 거울을 말한다. 주거지 주인은 외부와의 교통을 책임진 유력자였다. 11개의 소규모 가족은 이 사람을 중심으로 하나의 세대복합체로 결속했다.

이 같은 세대복합체의 존재는 미사리 유적에서뿐 아니라 각지 취락 유적에서 어렵지 않게 확인된다. 세대복합체는 공동 노동의 단위였을 뿐 아니라 고대 국가가 구축한 백성 지배체제의 기초 단위를 이뤘다.

4~6세기 한국인이 이 세대복합체를 가리켜 무엇이라 불렀는지는 아직 문자생활이 일반화하지 않아서인지 전하지 않는다. 그것이 확인되는 것은 7세기 말 신라촌락문서인데, 공연(孔烟)이라 했다.

세대복합체는 공동 노동의 단위였을 뿐 아니라 고대 국가가 구축한 백성 지배체제의 기초 단위를 이뤘다. 4~6세기 한국인이 이 세대복합체를 가리켜 무엇이라 불렀는지는 아직 문자생활이 일반화하지 않아서인지 전하지 않는다

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 소금과 청어로 일어선 네덜란드](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42834223.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 극단적 권력투쟁의 산물 '형제 살해' 전통](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42730003.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 향락에 빠졌던 명나라 상류층](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42661230.3.jpg)