대원고 최경석 쌤의 '술술 읽히는 한국사' (25)

(23) 세종, 민본 정치를 보여주다

(24) 꿈속에서 도원을 노닐다

(26) 서원과 향약의 나라 조선

(27) 이순신, 일본군의 기세를 꺾다

(28) 광해군의 두 얼굴

(23) 세종, 민본 정치를 보여주다

(24) 꿈속에서 도원을 노닐다

(26) 서원과 향약의 나라 조선

(27) 이순신, 일본군의 기세를 꺾다

(28) 광해군의 두 얼굴

![[한국사 공부] 15세기 조선의 얼굴, 분청사기](https://img.hankyung.com/photo/201507/01.10224306.1.jpg)

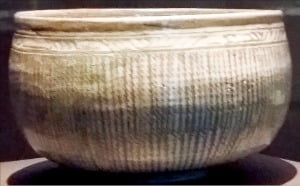

고려 백자, 조선 청자 그리고 분청사기

분청사기는 고려 말부터 조선 전기, 즉 16세기까지 유행하였던 자기입니다. 그런데 왜 사기라고 할까요? 자기가 곧 사기그릇입니다. 둘 다 같은 뜻이지요. 청사기, 즉 청색 계통의 자기에 흰 흙을 7가지 방식으로 장식한 그릇이 분청사기입니다. 마치 여성이 얼굴에 하얀 분을 바르는 것에 착안하여 ‘분장회청사기’라고 명명된 것을 줄여 표현한 것입니다. 그럼 ‘분청자’라고 해도 되겠네요?

네. 맞습니다. 청자를 만드는 흙과 분청사기의 흙은 같은 성분이니까요. 분청사기의 흙이 질적으로 조금 떨어지기는 합니다. 결국 분청사기라고 하여 청자나 백자와 전혀 다르거나 갑자기 튀어나온 발명품은 아닙니다. 역사가 연속성을 가지듯 예술도 연속성을 가지며 동시에 기존 상황을 극복하면서 새 예술품이 탄생하게 되니까요.

분청사기는 전국적으로 생산되었으며, 수요자도 왕실부터 일반 백성까지 매우 폭이 넓었습니다. 그만큼 당시 필수품이자 애용품이었던 것이지요. 고려 말 왜구의 노략질로 전라도 부안이나 강진 등 기존 청자를 생산하던 곳이 크게 훼손되면서 도공들은 이를 피해 내륙으로 이주하게 됩니다. 그 결과 15세기에는 전국 각 군에서 자기가 제작되었으며 여기에 백토를 입히는 다양한 예술적 기법이 더해지면서 분청사기는 조선 전기의 일상용품이자 예술품으로 거듭나게 된 것입니다. 아, 혹여라도 너무 고정관념에 사로잡힌 여러분을 위해 말씀드리면 이미 고려시대에 청자를 만들던 곳에서 소량의 백자를 꾸준히 만들었으며, 조선에서는 거꾸로 17세기까지 청자를 제작했습니다. 고려 백자, 조선 청자도 분명히 존재합니다.

자유분방·단순한 문양의 독창적 美

세종과 세조 대에 유행하였던 기법으로 도장을 활용하여 그릇 전체에 눌러 찍음으로써 같은 문양을 반복적으로 만들어내는 ‘인화’ 방식이 있습니다. <분청사기 인화문 발>을 보면 동일한 무늬가 패턴화되어 나타나는 방식이 독특합니다. 고려 상감 청자와의 연속성을 확인하면서도 개성적으로 변해가는 모습은 <분청사기 상감어문 매병>에서 확인할 수 있습니다. 전형적인 매병의 모습을 하면서도 동심원 속에 서로 반대 방향의 물고기 두 마리와 그 주변에 인화 방식으로 새긴 동심원과 학을 꾸며놓았습니다. 분청사기가 새로운 것이 아니라 청자에서 좀 더 예술적 기법이 다양하게 변화하고 있음을 알 수 있는 과도기 형태이지요.

덤벙 기법 등 다양한 실험정신 발휘

![[한국사 공부] 15세기 조선의 얼굴, 분청사기](https://img.hankyung.com/photo/201507/AA.9552022.1.jpg)

물론, 조선의 백자를 빼고 분청사기를 설명할 수는 없습니다. 명에서 백자, 특히 청화백자가 들어오게 되면서 분청사기는 서서히 내리막길로 가게 됩니다. 당연히 왕실에서 백자를 선호하였기 때문이지요. 도공들은 분청사기를 백자처럼 보이도록 말 그대로 백토물에 ‘덤벙’ 담궈 보기도 하여 일명 ‘덤벙’ 기법의 분청사기를 제작하기도 합니다. 그러나 눈부시게 하얀 백자에 코발트 안료로 칠한 청색의 멋진 청화백자의 등장으로 이제 분청사기는 사라지게 됩니다. 그 대신 현대인의 마음 속에 자유롭고 단순한 아름다움으로 영원히 남게 되었습니다. 15세기, 조선의 얼굴 바로 분청사기였습니다.

■ 최경석 선생님

최경석 선생님은 현재 EBS에서 한국사, 동아시아사 강의를 하고 있다. EBS 진학담당위원도 맡고 있다. 현재 대원고 역사교사로 재직 중이다. ‘청소년을 위한 역사란 무엇인가’ ‘생각이 크는 인문학 6-역사’ 등 다수의 저서가 있다.

![[경제학 원론 산책] 자금 수요자가 주식·채권같은 금융상품 공급하죠](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447875.3.jpg)

![[수능에 나오는 경제·금융] 거품 걷히면 경제는 더 강하게 성장하죠](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447870.3.jpg)

![[경제야 놀자] 경기침체냐, 아니냐…쓰레기 배출량으로도 파악](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447890.3.jpg)