저금리 시대 떠오르는 채권 투자

채권 투자액 올해만 23% 급증

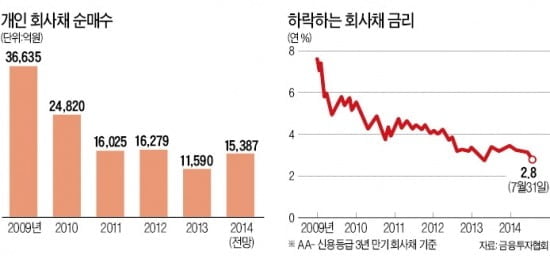

금융투자협회에 따르면 올 들어 지난달 말까지 개인 투자자들이 순매수한 회사채는 총 8976억원(액면가 기준)어치다. 지난해 같은 기간(7291억원)보다 23% 늘었다.

금리 하락세를 감안할 때 개인들의 이 같은 회사채 투자 행태는 이례적이란 게 전문가들의 설명이다. 그동안 시장금리가 높을 때는 많이 사고, 낮을 때는 시들해지는 행태를 반복해왔기 때문이다.

금융위기 직후인 2009년 개인 투자자들의 회사채 순매수 규모가 3조6000억원을 넘었던 것도 당시 시장금리가 치솟았기 때문이다. 증권사 소매채권 창구에선 금리가 연 7%를 웃돌아야 상품가치가 생긴다는 인식이 오랫동안 팽배했던 배경이다.

투자성향이 보수적인 거액 자산가들은 꾸준히 채권에 관심을 보였지만 대부분 금리가 낮은 절세형 상품을 선호했다. 2012년 흥행 돌풍을 일으켰던 30년 만기 국고채 투자가 대표적이다. 국민주택채권 2종이나 물가연동 국고채처럼 이자소득세 부과 대상인 표면이자가 아예 없거나 적은 상품이 인기를 끌었다. 고금리 비과세 상품인 브라질국채가 2011년부터 꾸준한 인기를 누리고 있는 것도 비슷한 맥락이다.

‘채권=고수익 상품’ 인식 바뀌어

개인 투자자들이 올해 가장 많이 산 회사채를 살펴보면 투자 성향의 변화를 확인할 수 있다. 지난 7개월간 개인이 가장 많이 산 회사채(지방공사채 포함) 종목은 인천도시공사다. 무려 4241억원어치를 순매수했다. 신용등급이 ‘AA+’로 높으면서도 정기예금 금리를 뛰어넘는 연 3.5%(3년 만기) 안팎의 이자를 지급하는 게 특징이다.

두 번째로 많이 팔린 상품은 대한항공 매출채권을 유동화한 ‘칼(KAL)’ 시리즈다. 신용등급은 ‘AA-’, 수익률은 만기에 따라 연 3.0~5.0%다. 꼭 1년 전 많이 팔렸던 회사채가 동양, 두산건설, 동부건설 등 ‘BBB’ 등급 이하 비우량 채권이었던 것과 대조적이다.

인식의 변화를 촉발한 것은 연이은 신용사건과 예금금리 하락이다. 특히 작년 9월 동양 계열사들이 무더기로 법정관리를 신청하면서 고수익 채권에만 관심을 기울이던 투자자들이 혼란에 빠졌다. LIG건설, 웅진그룹, STX그룹 사태의 후폭풍이 채 가시지 않은 시점이어서 충격파가 컸다.

거액 자산가들 역시 예금 같은 원리금보장형 상품 중 일부를 수익률이 좀 더 높은 자산으로 돌려야 하는 상황을 잘 이해하고 있다고 일선 프라이빗뱅커(PB)들은 설명한다. 국민주택채권 2종 발행이 중단되는 등 시중에서 구할 수 있는 절세형 상품마저 크게 줄어들어서다. 이에 따라 채권에 대한 인식이 고금리 또는 절세용 상품에서 안정적인 자산 증식 수단으로 바뀌고 있다는 전언이다.

만기 짧고 수익 높은 채권 ‘인기’

새로운 상품의 출시는 지난 수년간 얼어붙었던 소매채권 시장에 활력을 불어넣고 있다. 전문가들은 올 상반기 최고 히트상품으로 전자단기사채를 꼽는다. 전자단기사채는 지난해 1월 관련 제도가 마련된 뒤 본격 발행되기 시작했다. 발행과 유통 정보가 불투명한 기업어음(CP) 시장을 대체하기 위해서다. 전자단기사채의 특징은 만기가 3개월 이하로 짧으면서 상대적으로 수익률이 높다는 것이다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 기초로 한 자산유동화증권 형태가 대부분이다.

지성구 한화투자증권 리테일채권 파트장은 “올 상반기 신용등급이 가장 높은 A1 전자단기사채는 연 3% 안팎, 그 아래인 A2는 연 5% 안팎의 금리를 적용했다”며 “만기가 짧은 데다 수익률도 높은 편이어서 기관뿐만 아니라 개인 투자자들에게서도 큰 인기를 끌었다”고 설명했다.

이달 말 처음 등장할 코코본드도 뜨거운 관심을 모으는 채권 상품이다. 은행이나 금융지주회사가 발행하는데, 일반적인 은행 후순위채보다 높은 수익률을 기대할 수 있다. 특정 조건에 따라 손실을 볼 위험이 내재돼 있지만 저금리 시대의 대안 상품으로 떠오를 가능성이 높다는 게 업계의 전망이다.

이태호 기자 thlee@hankyung.com

![[커버스토리] 구글·소니·레고…부활 원동력은 어디서?](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42587827.3.jpg)

![[영어 이야기] '대대적으로' 라고 할 땐 'in force'](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588191.3.jpg)