과소비나 사치도 경제 행위의 하나이며 이를 도덕적 기준에 따라 비판해서는 안된다는 것이다. 오히려 산업이 발달할수록 품질과 디자인을 발전시켜 우리 상품을 명품화하려는 노력이 필요하다는 지적이 나오고 있다. 프랑스 등 명품 산업을 주도하고 있는 국가들의 사례를 본보기 삼아 '한국산(産) 명품'을 만들어야 한다는 것이다.

◆프랑스,명품 산업의 절반을 지배

당시만 해도 많은 명품 제조 업체들은 회사라고 부르기도 어려울 정도로 극소수의 상류층만을 고객으로 상대하는 장인들에 불과했다.

에르메스는 1837년 승마를 즐기는 귀족들을 위해 마구와 안장을 만든 것이 효시였고,비통은 나폴레옹 전쟁 중에 짐 가방을 만들어 팔았다.

2차 세계 대전이 끝난 후 명품 제조업체들이 그들의 연합체인 코미테 콜베르를 설립한데 이어 미국에서 경영 및 마케팅 이론을 공부한 몇몇 젊은이들이 뛰어들면서 명품 시장은 산업화의 길로 들어서게 된다.

이 과정에서 두각을 나타낸 국가가 바로 프랑스다.

프랑스 정부는 80여 명품 업체의 연합체인 코미테 콜베르에 대해 일체의 행정 규제를 하지 않고 철저히 자유를 보장해 주고 있다.

덕분에 코미테 콜베르는 프랑스제 명품 마케팅을 도울 목적으로 ESSEC라는 상경대학까지 설립했다.

LVMH(루이 비통 모에 헤네시)는 프랑스가 세계 명품 시장을 장악한 과정을 그대로 보여준다.

1977년 당시 루이 비통의 사장이었던 앙리 라카미에가 전 세계 곳곳에 구슬을 꿰듯 비통의 매장을 개설한다.

1980년대엔 프랑스 출신으로 미국에서 교육을 받은 베르나르 아르노에 의해 LVMH는 비약적인 성공을 거두게 된다.

다른 명품 브랜드들에 대한 M&A(인수합병)를 활발히 실행,루이 비통은 물론 로에베,셀린느,크리스찬 디오르,지방시,겐조,갤랑,세포라,프레드,크리스티앙 라크르,도나 카렌,모에 앤 샹동,뵈브 클리코,헤네시 등 주류,가방 및 피혁,액세서리,향수 및 화장품,의류에 이르는 수많은 명품 브랜드를 소유하게 된 것.

지금껏 독립적인 브랜드로 알고 있던 명품들의 3분의 1쯤이 LVMH 소유라고 해도 무방할 정도다.

이처럼 세계 명품 시장은 LVMH를 비롯 피놀 프렝탕 르두(LVMH와의 구치 쟁탈전에서 승리한 기업),벤덤 등 몇몇 거대 재벌들의 독과점 체제로 굳어져 있다.

세계적으로 유명한 의상 브랜드 가운데 이들 재벌의 손에 넘어 가지 않은 것은 샤넬뿐이라는 얘기가 이 같은 현실을 웅변한다.

◆'명품'만드는 한국 기업들

한국 명품 시장만해도 최대 12조원 가까이 이른다.

일본의 롯폰기(도쿄 롯폰기힐에 근무하는 전문직 종사자들),중국의 신흥 팔기(새로 등장한 부유층을 일컫는 말로 八旗란 청조의 귀족들이다),러시아의 올리가르키(자본주의화와 함께 등장한 과두 재벌) 등으로 대변되는 '여피'들은 프랑스산 명품으로 몸을 치장하는데 열을 올리고 있다.

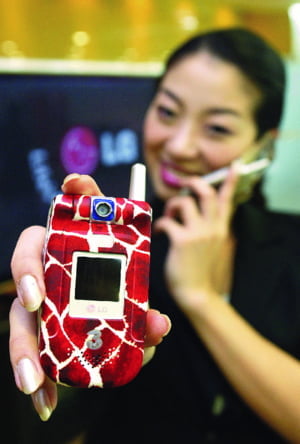

브랜드만으로 엄청난 부를 창출하는 프랑스에 비견되긴 어렵겠지만 최근 한국도 삼성전자,LG전자 등 대기업을 중심으로 세계 시장에 한국산 '명품'을 내놓고 있다.

세계 1등 상품의 격전지로 불리는 미국 뉴욕 맨해튼 중심가에서 진열 TV 8대 중 7개가 삼성전자 제품이라는 얘기도 흘러 나온다.

실제 삼성전자의 디지털 TV는 올 상반기 20.2%의 미국 시장 점유율을 기록,19.6%를 기록한 소니를 눌렀다.

LG전자는 지난해 휴대전화 부호분할다중접속(CDMA) 분야에서 30.0%의 시장 점유율을 기록하며 모토로라와 노키아를 멀찌감치 따돌렸다.

'메이드 인 코리아'는 곧 싸구려라는 10여년 전 스토리는 이제 옛 이야기가 돼버린 셈이다.

이 같은 성과는 한국의 가능성을 가늠할 만한 사례로 전문가들은 의료,법률,외식,교육 등 서비스 분야에서도 과감한 개방을 통해 글로벌 수준의 서비스 산업을 발전시키는 게 중요하다고 입을 모으고 있다.

박동휘 한국경제신문 생활경제부 기자 donghuip@hankyung.com

![[커버스토리] 고환율이 뉴노멀?…삶, 어떻게 바뀔까](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42513848.3.jpg)

![[커버스토리] 수능 고득점 비결, 생글생글에 답 있다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447959.3.jpg)

![[커버스토리] 인재유출 세계 1위…'빨간불' 한국의 미래](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42375891.3.jpg)