-

이근미 작가의 BOOK STORY

힘들지만 따뜻하고, 각박하지만 달콤한 풍경들

20대까지는 그다지 차이가 크지 않아 노력 여하에 따라 앞날이 달라질 수 있다. 이 말에 청소년, 아니 초등학생들도 “뭘 모르시네”라며 코웃음 칠지 모르겠다. <창밖의 아이들>에 등장하는 세 명의 청소년이 처한 환경을 보면 어린 시절부터 확실한 차이가 존재한다는 생각에 동조하게 된다. 이 소설의 시작은 다소 충격적이다. 주인공 란이가 중학교 3학년이 돼서야 생리를 시작했고, 하필이면 교실에서 그 일이 벌어진다....

-

숫자로 읽는 세상

'푸틴의 길' 걷는 에르도안 경제 파탄 우려에 리라화 곤두박질

레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 28일(현지시간) 결선 투표까지 가는 치열한 접전 끝에 대선에서 승리해 재선에 성공했다. 에르도안 대통령은 이번 재선으로 2003년 첫 집권 이후 2033년까지 최장 30년에 달하는 사실상의 종신집권에 도전할 수 있게 됐다. 에르도안 대통령의 포퓰리즘 경제정책이 이어질 것으로 예상되면서 미국 달러화당 터키 리라화 환율은 20리라까지 치솟았다. 터키를 둘러싼 미국과 러시아의 관계도 더욱 복잡해졌다. 친...

-

교양 기타

사람을 알아보는 두 개의 눈 '안목(眼目)'

낡은 벼루 구양수 흙벽돌이나 기와가 하찮은 물건이지만 붓과 먹 함께 문구로도 쓰였다네. 물건에는 제각기 그 쓰임이 있나니 밉고 곱고를 따지지 않는다네. 금이 어찌 보물이 아니고 옥이 어찌 단단하지 않으랴만 먹을 가는 데에는 기와 조각만 못 하다네. 그러니 비록 천한 물건이라도 꼭 필요할 땐 그 값을 견주기 어려운 줄 알겠네. 어찌 기와 조각만 그렇겠는가. 사람 쓰는 일 옛날부터 어려웠더라네. * 구양수(歐陽脩, 1007~...

-

커버스토리

'재정준칙' 왜 필요한가요…나랏빚 폭탄 막는 안전장치죠

나랏빚을 함부로 늘릴 수 없게 하는 법안이 국회에서 31개월째 표류하고 있습니다. 정부도 가계나 기업처럼 수입보다 많은 돈을 쓰면 빚(국가채무)을 내야 합니다. 우리나라는 지난해 말 국가채무가 1000조원을 넘었습니다. 이처럼 엄청난 빚은 결국 미래 세대의 짐이 됩니다. 경제에 부담을 주는 것은 두말할 필요도 없습니다. 세계 104개 국가가 나랏빚을 관리하려고 ‘재정준칙(fiscal rules)’을 운영하고 있습니다. 우...

-

사진으로 보는 세상

대한제국 영빈관 '덕수궁 돈덕전' 재건…9월 일반 공개

대한제국 고종 즉위 40주년 기념 행사장으로 사용하기 위해 건립됐고, 이후 대한제국기 외교를 위한 영빈관 및 알현관으로 사용됐던 덕수궁 돈덕전이 재건됐다. 돈덕전은 2017년 재건을 시작해 5년 만인 지난해 11월 공사가 마무리됐다. 일반에는 오는 9월 공개될 예정이다. 지난 22일 서울 덕수궁 돈덕전에서 열린 현판 제막식에서 최응천 문화재청장, 정성조 궁능유적본부장, 김종규 문화유산국민신탁 이사장 등이 기념촬영하고 있다. 최혁 한경닷컴 기자

-

경제 기타

인구 줄면 경기도 침체…로봇·AI로 생산성 높여야

요즘 한국의 저출산이 심각한 사회문제라고 하는데요. 저출산으로 인한 인구구조 변화는 단순히 노동력 부족이라는 문제뿐 아니라 많은 경제적 변화를 야기합니다. 수능에서 인구구조 변화와 그 영향에 대한 지문이 언제든 나올 수 있습니다. 토론형 지문으로 나오는 게 일반적인 만큼 평소에 이슈를 둘러싼 여러 의견과 내용을 정리해둘 필요가 있습니다. 베이비붐 세대란 세계적으로 1946~1964년 태어난 세대를 베이비부머(베이비붐 세대)라고 합니다. 이들...

-

과학과 놀자

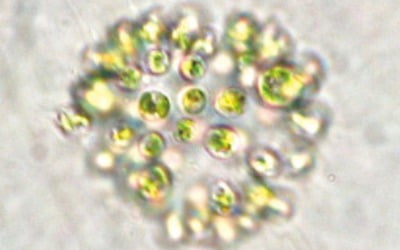

지구에 산소 공급하지만 녹조현상 일으키기도

지구 초기 대기는 대부분 이산화탄소였다. 그러다 바닷속에서 광합성을 하는 원시 생명체가 등장했고, 에너지를 얻기 위해 광합성하고 남은 찌꺼기인 산소가 늘었다. 30억 년 전쯤 지구에 출현한 것으로 추정되는 남세균은 약 25억 년 전부터 지구를 뒤덮었고, 엄청난 양의 산소를 내뿜었다. 이 세균이 만든 산소는 바닷속에서 철과 만나 철이 대량 함유된 호상철광층을 형성했고, 엄청나게 많은 양의 산소가 소비되고도 남아 대기로 방출됐다. 그렇게 지구 대...

-

이근미 작가의 BOOK STORY

훌훌 털고 싶으나 점점 견고해지는 가족의 끈

입양은 ‘양자로 들어감 또는 양자를 들임’이라는 뜻이다. 우리나라 입양의 역사는 1950년대 6·25전쟁과 함께 시작돼 지금까지 25만여 명(해외 17만여 명, 국내 8만여 명)이 국내외 새 가정에서 삶을 시작했다. 2006년까지만 해도 해외 입양이 많았으나 2007년을 기점으로 국내 입양이 많아졌다. 그런데도 우리나라는 콜롬비아, 우크라이나에 이어 세계 3위의 ‘아동수출국’이다. 세계 ...