여성의 경제활동 활발해져…육아 등도 부담

■ 체크 포인트'행동경제학의 대가'인 게리 베커 교수는 인간의 모든 행동이 효용을 극대화하려는 합리적 선택의 결과이며, 결혼도 예외가 아니라고 봤다.

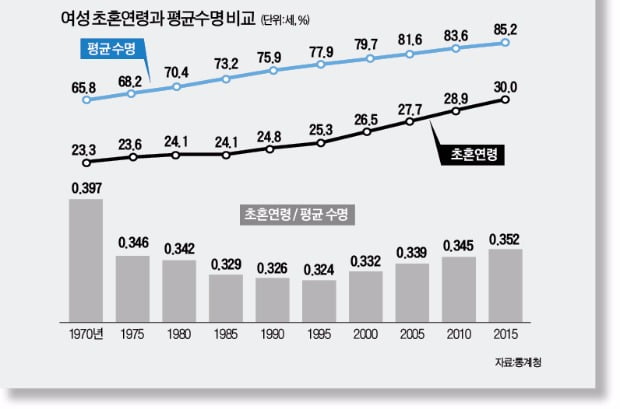

이 수치는 꾸준히 낮아져 1995년 32.4%까지 떨어졌다가 이후 반등해 2015년 35.2%로 높아지는 ‘V자형’을 나타내고 있다. 평균수명 향상 속도가 과거 고도성장기에 비해 둔화된 데 비해 초혼 연령은 꾸준히 올랐기 때문으로 풀이된다.

달라진 결혼관… 만혼·비혼 늘어난다

예전에는 결혼을 ‘나이가 차면 당연히 하는 것’으로 여겼다. 그러나 요즘은 ‘준비됐을 때 선택하는 것’이라고 생각하는 사람이 많다.

무엇보다 여성의 경제활동참가율이 높아지면서 결혼보다 일을 우선시하는 경향이 강해졌다. 느지막이 결혼하는 만혼(晩婚)이 흔해졌고, 아예 결혼하지 않는 비혼(非婚)을 택하는 사람도 늘었다.

경제학은 인간의 모든 선택을 ‘편익’과 ‘비용’의 비교라는 관점에서 본다. 젊은 층이 결혼에 소극적인 것은 결혼에 따른 편익이 그 비용보다 낮다고 판단한 사람이 많아졌기 때문이라는 분석이 가능해진다. 노벨경제학상을 받은 유명한 경제학자 중 게리 베커(1930~2014·미국 시카고대 교수)라는 사람이 있다. ‘행동경제학의 대가’인 베커 교수는 인간의 모든 행동이 효용을 극대화하려는 합리적 선택의 결과이며, 결혼도 예외가 아니라고 봤다. 베커 교수는 “결혼은 결혼을 통해 얻을 수 있는 만족이 독신일 때 얻는 만족보다 클 것이라는 기대가 전제됐을 때 가능하다”고 했다.

둘이 사는 기쁨 vs 혼자 사는 즐거움

결혼하면 얻는 편익은 뭐가 있을까. 사랑하는 사람과 매일 함께 산다는 즐거움, 자녀에게서 느끼는 행복 같은 정서적 만족은 삶의 질을 높인다. 2인 이상 가구에 돌아가는 부동산, 세제 등의 혜택을 누릴 수 있고 식비, 공과금, 생활비 등 개인별 고정비용은 줄어드는 경제적 요인도 무시할 수 없다. 각자 다른 장점을 가진 두 사람이 부부가 되면 ‘분업의 묘’를 살려 생산성을 높일 수 있는 효과도 있다. 배우자는 나이가 들고 몸이 아플 때 보험과 같은 존재가 되기도 한다.

하지만 사회가 바뀌면서 이런 편익은 상당 부분 약해진 측면이 있다. 국민연금, 건강보험 등 사회보장제도가 강화됐고 노후 대비를 위한 금융상품도 발달해 과거 배우자나 자녀가 분담하던 경제적 역할을 대신하고 있다. 각종 기술과 서비스가 발달하면서 혼자 살아도 불편할 게 별로 없다.

반면 결혼의 기회비용, 즉 가정을 꾸림으로써 포기해야 하는 것의 가치는 상대적으로 높아졌다. 특히 일찌감치 취업해 당당한 ‘싱글 라이프’를 즐기는 요즘 여성에게는 결혼 후 ‘경력단절’이 큰 부담이다.

통계청에 따르면 기혼 여성 중 출산·육아 문제로 일을 중단한 경험이 있는 사람이 44%(696만명)에 이른다. 삼성경제연구소는 “혼인율을 높이려면 남성보다 여성에게 초점을 맞춰 출산, 육아 등 특화된 정책을 마련해야 한다”고 지적했다.

예식비용만 평균 5198만원

굳이 미래의 기회비용을 논하지 않더라도, 결혼하려면 당장 현금이 너무 많이 든다. 한국소비자원 조사를 보면 집값을 빼고 순전히 예식에 들어가는 비용만 1인당 평균 5198만원(2013년)에 달했다.

혼인이 늦어지는 현상은 저출산·고령화 문제와도 연관된 만큼 사회적으로 관심이 많은 현안이다. 답은 결혼의 편익을 늘리고 비용을 줄이는 데 있다. 반나절 예식에 수천만원을 쓰는 허례허식만 걷어내도 결혼의 부담은 조금 가벼워지지 않을까.

임현우 한국경제신문 기자 tardis@hankyung.com

![[경제야 놀자] '민스키 모멘트'…과도한 빚이 부른 강세장의 끝](https://img.hankyung.com/photo/202603/AA.43507253.3.jpg)

![[경제학 원론 산책] 주식은 자금 조달 대가로 발행하는 지분 증서](https://img.hankyung.com/photo/202603/AA.43507266.3.jpg)

![[수능에 나오는 경제·금융] 왜 아무도 먼저 NCC를 감산하지 않았을까](https://img.hankyung.com/photo/202603/AA.43507279.3.jpg)