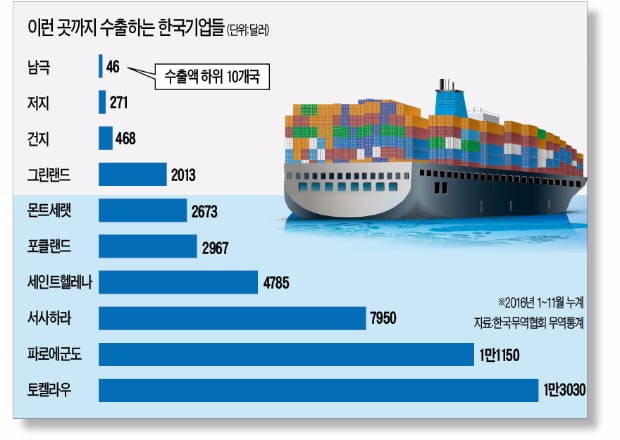

UN회원국보다 많은 237개국…저지·건지·몬트세랫 등 낯선 지역에도 진출

■ 아하! 이런 뜻이 스파게티볼 효과

스파게티볼 효과 여러 국가와 동시다발적으로 FTA를 체결하면 국가마다 서로 다른 원산지 규정, 통관 절차, 표준 등에 제대로 대응하지 못해 손해를 보는 것. 음식이 복잡하게 엉킨 모습과 비슷하다고 해서 붙은 이름.

이 통계에 따르면 한국 상품은 총 237개국에 수출됐다. 유엔 회원국(193개국)이나 코카콜라 판매국(220여개국)보다도 많으니 지구상에 한국산 제품이 안 깔린 곳은 사실상 없다는 얘기다. 최대 수출 상대국은 중국으로, 이 기간 수출액이 1124억달러(약 134조원)에 달했다. 100위 불가리아는 1억2320만달러(약 1400억원), 200위 에리트레아는 114만달러(약 10억원)를 기록했다.

수출액이 가장 적은 나라는 남극으로 고작 46달러(약 5만원)다. 소액이지만 수출이 신고됐기에 무역통계에 잡혔다. 영국과 프랑스 사이 채널제도에 속한 저지(Jersey)와 건지(Guernsey)에는 각각 271달러(약 30만원), 468달러(약 55만원)가 수출됐다. 카리브해의 영국령 섬인 몬트세랫, 스코틀랜드 북쪽 페로제도에 있는 파로에군도, 남태평양 뉴질랜드령 섬인 토켈라우 같은 구석진 곳들에도 1만달러어치 미만의 한국 상품이 나갔다. 이외에도 생전 듣도 보도 못한 수출국이 수십 곳은 된다.

한국은 ‘FTA 강국’… 52개국과 발효

땅도 좁고, 인구도 적고, 자원도 부족한 한국은 수출을 통해 경제를 키워 왔다. 넓은 수출영토에서 뛰고 있는 우리 기업들이 더 거침 없이 달릴 수 있도록 제반 여건을 마련해 주는 것이 중요한 이유다. 무역을 활성화하는 대표적인 수단으로 자유무역협정(FTA)을 꼽을 수 있다. FTA란 상품, 서비스, 투자, 지식재산권, 정부 조달 등에 대해 관세·비관세 장벽을 완화함으로써 상호 간의 교역 증진을 도모하는 특혜무역협정으로 ‘관세 철폐’가 핵심이다.

한국의 FTA 발효국은 칠레, 아세안(동남아시아국가연합), 인도, 유럽연합(EU), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국 등 52개국에 이른다. 전 세계 경제영토의 73.4%를 확보한 세계 3위 규모의 ‘FTA 강국’이다. 우리나라는 세계 4대 경제권으로 꼽히는 미국, EU, 중국, 아세안과 모두 FTA를 체결한 세계 유일의 국가이기도 하다.

한국이 맺은 최초의 FTA는 칠레로, 1999년 협상을 시작해 2004년 4월 적용에 들어갔다. 당시 “값싼 칠레 농산물이 물밀듯 들어와 국내 농업이 다 망할 것”이라며 반대 시위가 격렬했다. 거대 교역국인 EU, 미국, 중국 등과 FTA를 추진할 때도 같은 이유로 반발이 많았다. 하지만 상당한 시간이 흐르면서 FTA 확대는 실(失)보다는 득(得)이 많은 선택이었음이 입증되고 있다.

대외 의존도는 잘못된 말…‘메가 FTA’ 시대

한·미 FTA에 힘입어 한국의 승용차 무역수지 흑자는 2011년 86억달러에서 2015년 163억달러로 뛰었다. 유럽산 고급 와인, 치즈, 과일 등 먹거리 가격이 낮아져 소비자의 선택 폭이 넓어졌다는 평가도 많다.

물론 어느 나라든 FTA로 피해를 보는 업종이 없을 수는 없다. 하지만 자유무역이 거스를 수 없는 대세가 된 이상 오히려 선제적으로 활용해 해외시장을 선점해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.

최근에는 두 나라끼리의 협상을 기반으로 하는 ‘양자간 FTA’ 대신 여러 국가가 한꺼번에 참여하는 ‘메가 FTA’가 주목받고 있다. 뉴스에 종종 등장하는 환태평양경제동반자협정(TPP), 역내포괄적경제동반자협정(RECP), 아시아태평양자유무역지대(FTAAP), 범대서양무역투자동반자협정(TTIP) 등이 대표적이다. 메가 FTA는 ‘스파게티볼 효과’ 등과 같은 양자간 FTA의 부작용을 막을 수 있다는 것이 장점이다. 하지만 강대국들의 이해관계가 첨예하게 얽혀 있고, 민감하게 고려해야 할 외교적 요소도 많아 신중하고 현명한 대응이 필요하다. 우리나라는 대외 의존도가 높은 나라가 아니라 운동장을 넓게 쓰는 나라다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

![[수능에 나오는 경제·금융] 정기예금·수익증권 등 4500조…5년 전보다 50% 급증](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42729886.3.jpg)

![[경제학 원론 산책] '금융 안정 → 규제 완화 → 부실 증가 → 위기' 반복](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42729881.3.jpg)

![[경제야 놀자] '취향 저격' 어려운 선물…차라리 현금이 낫다?](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42729863.3.jpg)