실제 아인슈타인의 뇌용량은 일반인 수준(현대인 평균 뇌용량1350cc)이었다고 알려져 있다. 프랑스 문학 비평가 아나톨프랑스의 경우 뇌용량은 1000cc였지만 영국 시인 조지고든 바이런은 뇌용량이 2230cc나 되었다. 두 사람 모두 문학 천재로 불리지만 두개골 용량은 현저히 달랐다.

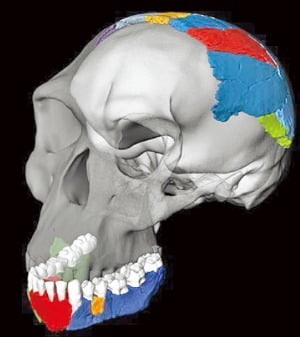

수많은 연구에 따르면 인간의 뇌 용량과 지능의 관계는 크지 않다. 인류 진화의 원동력이 뇌 용량이지만 뇌 크기만으로 현생인류의 지능을 비교할 수는 없다는 얘기다. 뇌 크기가 지능·뇌의 복잡성과 직접적인 연결이 되지 않기 때문이다. 인류의 진화 관점에서 인류와 다른 동물종을 비교할 때는 뇌 크기 비교가 의미 있다. 뇌의 크기에 관여하는 유전자는 ‘ASPM’이다. 이 유전자가 망가진 사람은 소두증에 걸리는데 뇌 크기가 70%나 줄어든다. ASPM 유전자는 사람과 침팬지의 염색체 서열이 다르다. 인류의 진화과정에서 뇌가 급팽창하는 데 ASPM 유전자의 변이가 관건이었다는 것이다.

최근에는 인간의 뇌 크기가 줄어들고 있다는 연구 결과도 자주 나온다. 영국 케임브리지대 마르타 라르 박사는 뇌 크기가 줄어드는 것도 진화의 일부분으로 봐야 한다고 주장한다. 1만년 전 80~85㎏이었던 인간의 몸무게가 현재 평균 70~79㎏으로 줄었고 두뇌 용량도 크로마뇽인은 1500cc였지만 현대인은 1350cc로 작아졌다. 이는 인간의 뇌가 에너지 사용을 줄이고 더 효율적으로 쓰도록 바뀐 것으로 해석된다.

손정희 한국경제신문 연구원 jhson@hankyung.com

![[수능에 나오는 경제·금융] 정기예금·수익증권 등 4500조…5년 전보다 50% 급증](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42729886.3.jpg)

![[경제학 원론 산책] '금융 안정 → 규제 완화 → 부실 증가 → 위기' 반복](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42729881.3.jpg)

![[경제야 놀자] '취향 저격' 어려운 선물…차라리 현금이 낫다?](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42729863.3.jpg)