#인구 데드크로스

-

테샛 공부합시다

다양한 인재 영입이 국가경쟁력의 열쇠

한국 역사상 가장 강력했던 나라로 흔히 고구려가 꼽힙니다. 고구려는 광개토대왕과 장수왕 시기 동아시아 최강국의 자리에 올랐습니다. 고구려가 강대국이 된 요인은 무엇일까요? 정복에서 포용으로고대는 인구가 국력이었습니다. 대부분이 농업에 종사했기에 인구가 많을수록 각종 생산활동이 활발해지기 때문입니다. 광개토대왕은 이전 왕들이 다져놓은 정비된 체제를 바탕으로 대외 정복 활동에 나섰습니다. 그는 백제, 후연, 거란, 왜 등과 벌인 전쟁에서 승리하고 동부여를 정복해 각종 포로와 물자를 얻었습니다. 여기서 영토를 넓힌 것보다 더 중요한 것은 정복 지역의 노동력을 흡수했다는 점입니다. 인구수가 군사력과도 연관되던 시절, 노동력의 흡수는 국력 상승으로 이어졌습니다. 그리고 철 제련술, 기마술 등 당시로서는 첨단 기술과 국방력을 강화할 수 있는 기술을 지닌 노동력이 유입되면서 고구려의 생산성도 향상됩니다. 이후 장수왕은 광개토대왕이 정복한 지역을 무력이 아닌 개방과 포용으로 받아들이며 더 강해졌습니다. 제국이라 불리는 나라들은 단순히 정복 활동으로 영토를 넓혀 제국이라 일컫는 것이 아닙니다. 정복한 지역의 주민을 포용하면서 그들을 제국의 일원으로 받아들이고 국가의 역량으로 통합했기에 강해질 수 있었습니다. 개방과 포용력이 사라지면 제국은 일순간에 무너지고 몰락하고 맙니다. 한국의 인구 감소와 외국인 유입지금의 한국은 어떨까요? 2020년 출생아보다 사망자가 더 많은 ‘인구 데드크로스’에 진입했습니다. 그리고 지난해 전체 인구에서 65세 이상 인구가 차지하는 비율이 20%를 넘으면서 ‘초고령사회’에 진입했습니다. 20

-

테샛 공부합시다

인구 100억명 전망…비관론 vs 낙관론 승자는?

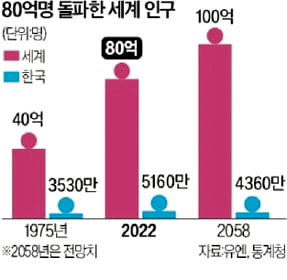

증기기관의 발명에서 시작된 18세기 영국 산업혁명으로 대규모 자본이 투입되면서 공장 증설과 분업화된 노동으로 생산성이 향상됐습니다. 도시가 산업화하면서 농촌 인구가 도시로 대규모 이동해 도시과밀화가 시작됐죠. 이에 따라 환경오염이 심해지고 농촌에서 이주한 근로자들의 삶은 열악해졌습니다. 당시 이런 상황을 지켜본 경제학자가 있었습니다. 인류는 결국 빈곤에 빠져바로 영국의 경제학자 토머스 로버트 맬서스입니다. 한 시대에 이름을 남긴 경제학자는 그 당시 상황을 통해 경제 문제를 바라봅니다. 산업혁명으로 물자가 풍족해지기 시작하면서 인류의 삶은 이전과 달라졌죠. 하지만 도시는 대규모 인구 이동을 수용할 능력이 부족했습니다. 맬서스가 보기에 인구는 급격히 늘어나는데 이를 수용할 물질적인 것들이 받쳐주지 못했죠. 즉, 먹고사는 문제였습니다. 특히 맬서스는 식량 문제를 매우 심각하게 받아들였나 봅니다.이런 인식은 1798년 출간된 <인구론>에서 그대로 드러납니다. 앞으로 인구는 기하급수적으로 늘어나지만, 식량은 산술급수적으로 늘어나 인류는 과잉인구와 식량부족으로 큰 빈곤에 빠질 수밖에 없다는 것이 그의 주장입니다. 이를 ‘맬서스 함정’이라 합니다. 맬서스는 식량은 토지라는 한정된 자원에서만 얻을 수 있기 때문에 생산량이 일정 수준을 넘어서면 오히려 한계생산이 감소하는 ‘수확 체감의 법칙’이 나타난다고 봤지요. 과연 맬서스의 우울한 예측은 맞았을까요? 맬서스의 예측은 틀렸다“덮어놓고 낳다 보면 거지꼴을 못 면한다.” 매우 자극적인 내용이지요? 1960년대 한국의 인구 억제 정책을 위한 표어입니다. 전쟁

-

시사 이슈 찬반토론

대한민국 첫 인구 감소…'재정 투입 해법' 계속해야 하나

[찬성] '선택과 집중' 방식으로 재정 투입…일자리·주거 대책에 더 집중해야재정 투입이 필요충분조건이 아닌 것은 사실이다. 하지만 국가 예산을 더 적극적으로 투입하는 것 외에 젊은 세대의 출산율을 획기적으로 끌어올릴 방안이 무엇인가. 정부가 지난 10여 년간 비혼(非婚)·저출산 문제를 해결하기 위해 막대한 돈을 쏟아 넣었지만 역부족이었다.재정에서 지원한 돈이 적지 않은 것은 사실이지만 정확한 통계도 없다. 2003년 저출산고령화위원회가 출범한 이래 약 200조원이 투입됐다는 자료도 있고, 2005년 저출산·고령사회기본법이 제정된 이래 누계로 225조원이 투입됐다는 집계도 있다. 이처럼 통계부터가 종잡을 수 없는 것은 저출산 대응 예산이라며 투입한 예산이나 대응 정책의 실상이 가짓수만 많았을 뿐 선택과 집중이 되지 않았다는 방증에 다름 아니다. 심지어 직접 관련이 없는 정부 지출까지 저출산 대책 재원에 마냥 포함됐을 가능성도 적지 않다. 그런 것도 일종의 ‘면피 행정’이라고 볼 수 있다. 정부로서는 “어떻게든 노력하고 있다”며 “저출산 예산도 이렇게 많이 집행했다”고 변명하기 위한 통계로 부풀렸을 가능성도 있다는 얘기다.최근(2020년 12월)에 발표된 ‘제4차 저출산·고령사회 기본계획’도 추가된 것은 영아수당 신설, 육아휴직자 확대 정도다. 단편적, 지엽적 대책이라고 볼 수 있다. 저출산의 구조적 문제를 보면 결혼이나 출산, 육아가 힘들기 때문일 것이다. ‘욜로(YOLO: 한 번뿐인 인생 이 순간을 즐기자)족’ ‘딩크(DINK: 아이 없는 맞벌이 부부)족’ 증가 등 젊은 세대가 결혼과 출산을 기피하는 풍