#정책 무력성

-

경제 기타

30조 풀어도 0%대 성장…이유는 '정책 무력성'

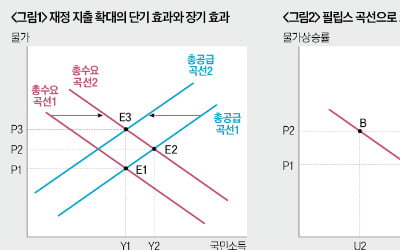

소비쿠폰 13조원이 풀렸다. 소비쿠폰을 포함해 30조원 규모 추가경정예산이 집행된다. 그럼에도 주요 연구기관의 경제 전망은 별로 긍정적이지 않다. 한국개발연구원(KDI)은 올해 경제성장률을 0.8%로 내다봤다. 소고기와 돼지고기 가격이 오르는 등 소비쿠폰이 물가를 자극하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 경기가 침체했을 때 정부는 다양한 부양책을 내놓는다. 그러나 정책 효과는 기대에 못 미칠 때가 많다. 뜻하지 않은 엉뚱한 결과가 나타나기도 한다. 소고기는 한 번뿐정부가 재정 지출을 늘리면 총수요가 증가한다. 총수요가 증가함에 따라 물가는 오르고 국민소득은 늘어난다.(<그림1>E1→E2) 물가가 어느 정도 상승하더라도 소비와 투자가 살아나기만 한다면 경기 부양책은 소기의 목적을 달성했다고 할 수 있다. 그러나 재정 지출 확대를 통한 경기 활성화 효과는 지속되기 어렵다. 물가가 오르면 임금을 비롯해 다른 생산요소 가격이 함께 상승한다. 그렇게 되면 총공급이 감소해 국민소득은 원래 수준으로 돌아오고 만다.재정 지출이 생각만큼 경기 부양 효과를 내지 못하는 이유가 또 있다. 정부가 재정 지출을 늘려 국민소득이 증가하고, 물가가 오르면 화폐 수요가 커진다. 화폐 수요 증가는 이자율을 밀어 올린다. 이자율 상승은 기업 투자 감소를 불러오고 투자 감소는 총수요 하락으로 이어진다.문제는 여기에서 그치지 않는다. 재정 지출을 확대한 영향으로 높아진 물가는 경기 부양 효과가 소멸한 뒤에도 원래대로 돌아가지 않고 높아진 수준에 머문다.(<그림1>E2→E3) 소비쿠폰으로 온 가족이 소고기를 사 먹을 수 있지만 소비쿠폰을 다 쓰고 나면 앞으로는 소고기를 사 먹기가 더

-

테샛 공부합시다

일관된 정책으로 시장 신뢰 얻는 게 중요

“정부나 중앙은행이 경기침체에 더 빨리 대응했어야 했다.” 전문가들 사이에 정책의 시행 시기를 둘러싼 논쟁은 항상 존재했습니다. 그러나 경제정책이 무력하거나, 오히려 경기 변동성을 확대한다고 보는 경제학파가 있었습니다. 새고전학파와 합리적 기대이론‘새고전학파’라 불리는 이들은 경기에 대응한 정책 시행이 오히려 경기 변동성을 높인다고 주장했지요. 이들 학파의 이론적 바탕이 된 배경에는 1970년대 석유파동 이후 발생한 ‘스태그플레이션(경기침체 속 물가상승)’이 있습니다. 당시 주류이던 케인스학파는 물가상승을 주로 총수요 증가로 설명했기에 공급 충격으로 발생한 스태그플레이션에는 효과적으로 대응하기 어려웠습니다. 이때 새고전학파는 시장의 불균형은 가격 메커니즘을 통해 신속하게 조정되고, 모든 경제주체는 현재 이용 가능한 모든 정보로 미래를 예측한다는 ‘합리적 기대 이론’으로 ‘정책 무력성’을 주장했지요.이들은 ‘예상된 정책’과 ‘예상하지 못한 정책’으로 나눠서 분석했습니다. 정책당국이 통화량을 늘릴 것이라는 점을 경제주체들이 예상하면, 명목임금과 가격을 선제적으로 조정하고, 그 결과 정책의 실질적 효과는 사라지고 물가만 상승합니다. 반면 당국이 예상하지 못한 시기에 정책을 시행하면 단기적으로 실업이 줄고 산출량이 늘어납니다. 그러나 시간이 지나 경제주체가 물가상승을 인지하면, 실질임금과 산출량은 다시 이전 수준으로 회귀합니다. 이 과정에서 물가는 상승한 상태로 남고, 장기적으로 실질 효과는 사라집니다. 결국 정책당국에 대한 신뢰가 하락하고 경제의 불확실성만 높