#리카도

-

경제 기타

'비교우위' 따져 수출입하면 모든 나라에 이득

교환이 이루어지지 않는 자급자족 사회는 모든 사람이 스스로 생산한 것만을 소비한다. 자원의 이용이 비효율적일 수밖에 없다. 생산량이 적으므로 소비도 쉽게 못 늘린다. 살아가는 데 필요한 것을 혼자서 모두 조달해야 했기에 특출난 재능이 있어도 살려나가기 힘들었다. 교환경제 사회가 등장할 수밖에 없었던 배경이다. 점차 기술이 발전하면서 생산량이 늘고 교환의 대상 또한 많아졌다. 언제나 교환이 가능한 상설시장이 등장하면서 시장경제가 본격화됐다. 시장을 통한 사람과 사람 사이의 교환이 모두에게 이득을 가져다준 것처럼 국가와 국가 사이의 자유로운 교역 역시 참여하는 모든 국가에 이득을 가져다준다.무역의 이득국가와 국가 사이의 교역을 무역이라고 부른다. 무역을 하면 각 국가의 생산량이 증가해 국민이 소비할 수 있는 상품의 양이 늘어난다. 이를 교역의 이득(gains from trade)이라고 한다. 무역을 한다고 해서 각국의 자원이 증가하는 것은 아니다. 각국이 동일한 자원을 가지고도 무역을 하게 되면 생산과 소비가 증가하는 것이다. 이처럼 무역을 통해 교역의 이득이 발생하는 이유는 비교우위에 있다.비교우위비교우위(comparative advantage)는 상대적으로 생산 효율성이 높다는 의미다. 영국의 경제학자 데이비드 리카도는 비교우위로 인해 교환이 발생하고, 이 원리가 국가와 국가 사이의 교역에도 적용할 수 있다고 했다. 그는 무역을 각 나라가 비교우위를 가진 상품의 생산에 특화하는 국제적 분업체제라고 본 것이다. 이러한 분업체계는 자원 사용을 효율적으로 하게 만든다. 비교우위와 구분되는 개념으로 절대우위(absolute advantage)가 있다. 이는 한 나라의 생산능력이 다른 나라에

-

커버스토리

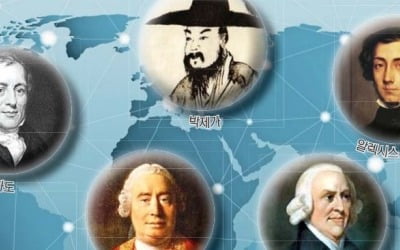

경제학 역사에 등장하는 '스타 경제학자'들 케네·애덤 스미스·리카도·케인스·하이에크

경제학 역사에 등장한 ‘스타 경제학자’는 많습니다. 사람이 먹고사는 문제, 국가가 부강해지는 문제를 이론적으로 밝히고, 미래 번영의 길을 찾아보려 했던 사람들이죠. 17세기 프랑스 재상 장 바티스트 콜베르를 먼저 소개합니다. 그는 중상주의자였습니다. 국가가 부강해지려면 많이 수출하고 덜 수입해야 한다고 주장했죠. 오늘날로 말하면 보호무역주의입니다. 콜베르의 정책은 처음에 성공했지만, 곧 다른 나라들도 따라 했어요. 서로 수출만 많이 하려 했으니 뭐가 잘됐겠어요! 극장에서 한 사람이 일어나면 다른 사람도 일어나게 돼 모두가 영화를 즐기지 못하는 것과 같았죠.콜베르에 반대한 사람이 프랑수아 케네입니다. 중상주의로 프랑스 경제가 피폐해지자 케네는 중농주의를 주창했습니다. 케네가 말한 중농주의는 농업만을 중시한다는 걸 의미하진 않습니다. 농업처럼 자연스럽게 정책을 펴야 한다는 주장입니다. 케네는 정부의 지나친 간섭이 불필요할 뿐 아니라, 경제를 비효율적이고 낭비적으로 만든다고 했죠. ‘자연의 경제’ ‘자연주의’라고 불리는 이유입니다. 케네는 1758년 ‘경제표’를 만드는 공을 세웠습니다. 경제표는 국민소득의 순환 과정을 한눈에 볼 수 있도록 했습니다. 처음이었죠. 국민소득 순환 과정은 생산-분배-소비의 흐름을 말합니다.고전학파의 스타, 애덤 스미스는 《국부론》으로 유명합니다. 그는 ‘각자가 자기 좋은 대로 하는 것이 모두를 위해 좋다’는 ‘자유방임주의’와 ‘보이지 않는 손’을 이론화했습니다. 케네도 정부 간섭 축소와 같은 자유방임주의를 했지만 애덤 스미스는 여기에 머물지 않고 공업, 분

-

커버스토리

죽은 경제학자의 살아있는 '무역' 이야기…무역을 하면서 한국인은 더 온화해졌다

2022학년도 수능에서 유일하게 만점을 받은 김선우 씨는 토드 부크홀츠가 쓴 《죽은 경제학자의 살아있는 아이디어》 책을 즐겨 읽었다고 했습니다. 이 책은 경제학의 창시자인 애덤 스미스부터 데이비드 리카도, 존 메이너드 케인스 등을 거쳐 제임스 뷰캐넌까지, 당대 유명한 경제학자의 핵심 주장을 일목요연하게 설명합니다. 상경계 대학 진학을 꿈꾸는 학생들이 꼭 읽어야 할 ‘필독서 1위’인 이유죠.책에 등장하는 학자 중 무역을 강조한 인물이 바로 애덤 스미스와 데이비드 리카도입니다. 우리나라는 스미스와 리카도의 가르침을 가장 잘 따른 국가 중 하나일 겁니다. ‘죽은 경제학자의 살아있는 무역 이야기’를 해봅시다.애덤 스미스(1723~1790)는 저서 《국부론》에서 자유무역을 강조했습니다. 스미스는 “외국이 어떤 것을 우리보다 더 싸게 만든다면, 우리는 우리가 더 싸게 만드는 것과 그것을 교환하면 된다”고 했습니다. 무역, 즉 상업의 원리를 한마디로 정리한 것인데, 당대엔 이게 일반적인 생각은 아니었습니다. 스미스가 살았던 시대에 각국 정부는 수출은 많을수록, 수입은 적을수록 좋다는 중상주의에 몰입해 있었습니다. 많은 나라들은 수입품에 높은 관세를 물렸습니다. 그러나 스미스는 보복 관세는 또 다른 보복 관세를 부르기 때문에 서로에게 전혀 유익하지 않다고 했습니다. 관세 장벽을 높이지 말고 자유롭게 무역하는 게 서로에게 좋다는 자유무역론을 주창한 거죠. 우리나라가 지구촌 국가들과 자유무역협정을 많이 맺은 이유도 바로 여기에 있죠.애덤 스미스의 주장을 보다 정확하게 이론화한 사람이 바로 데이비드 리카도(1772~1823)입니다. 자유무역의 화

-

커버스토리

한 나라가 모든 것 생산 못해…공급망 붕괴는 지구촌 손해

“어떠한 독려나 제한 없이 두 나라 간에 자연스럽게, 순리대로 이뤄지는 무역은 두 나라 모두에 이익이 된다.”‘경제학의 아버지’ 애덤 스미스(1723~1790)는 1776년 펴낸 《국부론》에서 이렇게 말했습니다. 서로 싸우지 않고 무역하는 나라들은 서로에게 손해가 아니라 이익을 준다는 의미입니다. 스미스가 중상주의(수출을 많이 해서 금과 은을 모으고 수입을 금지해서 금과 은이 유출되는 것을 막아야 잘산다)를 비판했던 이유가 이 한 문장에 담겨 있다고 하겠습니다.스미스의 한마디는 오늘날 지구촌에서 벌어지고 있는 ‘글로벌 공급망 위기’를 풀 수 있는 아이디어를 제공합니다. 서로에게 필요한 것을 “자연스럽게, 순리대로” 주고받으면 되는 것이죠. 자기가 가진 것을 앞세워 다른 나라를 압박하면 피해국이 합심해서 대체재를 만들거나, 다른 나라에서 필요한 것을 사서 쓸 수 있습니다. 힘자랑 하다간 국제사회에서 큰코 다치는 것이죠.자유무역의 유용성은 이미 경제학적으로 증명됐습니다. 스미스의 주장은 이후에 등장한 여러 학설의 근본을 이뤘습니다. 영국 경제학자 데이비드 리카도(1772~1823)는 비교우위론으로 무역의 이점을 스미스보다 깔끔하게 정리해 주었습니다. 리카도는 한 나라가 다른 나라보다 생산 능력 면에서 뒤떨어지더라도 상대적으로 잘하는 영역을 전문화해 생산품을 교환하면 두 나라 모두 이득을 본다고 했어요. 그는 영국과 포르투갈의 교역을 예로 들었습니다. 두 나라는 모직물과 와인 두 상품만 생산하는데, 포르투갈이 두 상품 모두 영국보다 낮은 비용으로 생산한다고 가정합시다. 영국은 아마도 포르투갈과 교역하지 않으려고 할지 모릅