#고용안정

-

테샛 공부합시다

유럽과 미국의 머니파워, 노동시장이 갈랐다

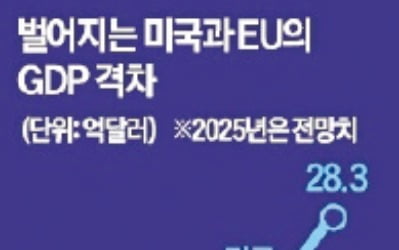

27조 달러 vs 18조 달러, 세계은행(WB)이 발표한 2023년 미국과 유럽연합(EU)의 국내총생산(GDP)입니다. 2012년 미국이 EU를 추월한 이후 점점 격차가 커지는 상황입니다. 한때 유럽은 세계 경제의 4분의 1을 차지한 적이 있지만, 이제는 미국의 비중이 더 커지고 있지요. 상황이 바뀐 요인은 무엇일까요? 유연한 미국 vs 경직된 유럽그레고리 맨큐 교수는 경제학의 10대 기본 원리 중 “한 나라의 생활수준은 그 나라의 생산 능력에 달려 있다”고 언급할 정도로 생산성은 경제성장의 중요한 요인입니다. 나라 간 생산성의 차이는 노동시장을 빼놓고 설명할 수 없습니다. 미국과 유럽의 격차도 이를 통해 살펴볼 수 있지요. 한때 3% 수준이던 미국의 실업률은 코로나19 팬데믹 이후 최고 15% 가까이 치솟았지요. 하지만 급격히 하락하며 그해 연말은 6%대를, 이후에도 감소해 완전고용 상태(실업률 3∼4%대)를 기록하고 있습니다. 고무줄과 같은 미국의 실업률 추이는 미국의 유연한 노동시장을 보여줍니다. 기업은 경기 상황에 따라 생산성이 낮은 분야를 정리하면서 인력 이동과 재배치를 합니다. 이는 효율적인 분야로 자원이 이동해 경제 전체의 생산성 향상으로 이어집니다. 미국에서 애플·엔비디아·구글·테슬라 등 M7이라 불리는 기술 기업들이 우후죽순 나타나는 것도 이와 관련이 높지요.반면 EU는 경직적인 노동시장을 가지고 있습니다. EU는 팬데믹 시기 고용을 유지하는 기업에 보조금을 주는 정책으로 고용안정을 중시했지요. 하지만 보조금이 아니었다면 청산됐을 기업이 유지되면서 생산성은 하락했습니다. 인력 재배치가 어렵고 자원도 비효율적으로 사용된 탓이지요. 결국, 2010∼2023

-

커버스토리

"중앙은행 역할? 파티가 무르익을 때 펀치볼을 치우는 것"

“중앙은행의 일은 파티가 한창 무르익을 무렵 펀치볼(punch bowl)을 치우는 것이다.”1951~1970년 미국 중앙은행(Fed) 의장을 지낸 윌리엄 마틴은 중앙은행의 역할에 대해 이렇게 말했다고 합니다. 펀치볼은 과일주스에 술을 넣은 펀치를 담아두는 대형 음료 그릇으로 파티장에서 흔히 볼 수 있죠. 경제가 활황일 때 지나치게 과열되지 않도록 기준금리를 올려 돈줄을 죄어야 한다는 명제를 파티장의 펀치볼에 빗대어 설명한 격언입니다. 통화정책의 수립과 집행중앙은행이 하는 가장 중요한 일은 통화신용정책을 수립하고 집행하는 것입니다. 화폐를 발행하고 관리하는 권한을 부여받은 중앙은행은 다양한 정책수단을 활용해 돈의 공급량을 적정 수준으로 유지하려고 합니다. 경기가 침체국면에 들었을 때는 화폐 공급을 늘려 경기를 부양하고, 활황국면에 접어들면 돈줄을 죄어 경기과열을 억제하는 것이죠. 다시 말해 돈의 가치, 즉 물가를 안정시키는 것이 가장 중요한 임무입니다. 가장 대표적인 정책수단은 중앙은행과 민간 금융회사 간 거래의 기준이 되는 기준금리의 결정입니다. 기준금리를 내리면 돈의 공급이 늘어나고 올리면 줄어들죠. 기준금리의 변화는 가계나 기업의 경제활동, 물가, 환율, 주가 등 경제 전반에 영향을 미칩니다. 특히 대표적 기축통화(국가 간 거래에 통용되는 화폐)인 달러를 발행하는 미국 Fed가 기준금리를 어떻게 결정하느냐는 세계 경제에 영향을 미칩니다. 우리 중앙은행인 한국은행도 총재를 포함한 7인의 위원으로 구성된 금융통화위원회를 연 8회 열어 기준금리(현재 연 0.5%)를 정하고 있습니다.한은을 포함해 많은 국가에서 통화를 얼마나 공급할지를 정하는 기