![[Science] 비용이 증명되지 않은 과학기술은 과연 인간에게 유익할까?](https://img.hankyung.com/photo/200708/2007083001101_2007090380351.jpg)

'중국이 올림픽 개막일에 맑은 날씨를 보장받았다'(연합뉴스)는 것.중국 베이징 올림픽이 열리려면 아직 1년가량 남아 있는 상태다.

그런데 '맑은 날씨를 보장받았다'니,고개가 갸웃거려지는 일이 아닐 수 없다.

(그렇게 쉽게 1년 후의 날씨를 '보장'할 수 있다면 내일 날씨도 맞추지 못하고 있는 우리나라 기상청은 대체 무엇이란 말인가.

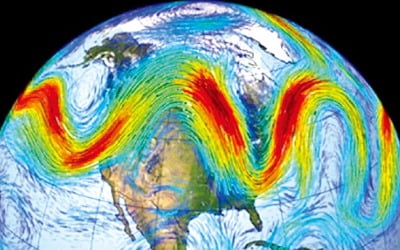

)중국의 비밀은 '인공 기상조절'.특정 지역으로 이동하고 있는 비구름에 요오드화 은과 규조토 등의 촉매제를 뿌려 빗방울을 만들 수 있는 작은 입자들을 파괴해 비구름을 흩어지게 만들 수 있다는 것.중국은 이미 여러 차례 가뭄을 겪고 있는 지역이나 황사가 발생한 지역에 인공 비를 만들어 뿌린 경험을 갖고 있다.

이번에는 좀 더 어려운 기술인 '비구름 요격'까지 성공시켰다고 기사는 밝혔다.

#사례 2.미국 볼티모어 존스홉킨스 대학의 마우로 마렐리(Mauro Marrelli) 박사팀은 지난 3월 유전자 조작을 통해 말라리아에 대한 내성이 있는 모기를 만들었다고 발표했다.

연구팀은 이 모기들이 말라리아 원충(플라즈모디엄·Plasmodium)에 감염될 가능성이 훨씬 적을 뿐만 아니라 감염되었을 경우에도 생존율이 야생 모기에 비해 훨씬 높은 것이 특징이라고 밝혔다.

말라리아에 감염된 쥐의 피를 빨아먹어도 재생산을 통해 살아남았으며 아홉 세대가 지난 후에도 70%가량은 말라리아에 저항성을 가지고 있다는 것.연구팀은 "'유전적으로 조작된' 이 모기들을 야생상태에 풀어놓을 경우 일반 모기보다 더 많이 살아남을 수 있다"며 "이는 말라리아 기생충의 확산을 막아 인간의 피해를 크게 줄일 수 있다는 뜻"이라고 설명했다.

(자료:http://www.pnas.org)

#사례 3.탤런트 한채영은 TV에서 은나노 세탁기의 우수한 살균 세탁효과와 항균코팅 기능을 강조한다.

실제 이 세탁기는 은판 사이로 물을 흘려보내면서 전기분해를 이용해 은이온을 물에 녹여넣는다.

그러나 이들 중 옷에 남아서 항균 코팅을 해 주는 '은나노'는 아주 일부일 뿐이며 대부분은 오·폐수로 흘러나온다.

기존 정수처리장에서는 이 같은 물질들을 걸러낼 능력이 없다.

은나노는 결국 강물로,바다로,들판으로 스며들어가게 된다.

전문가들은 "자연 환경에도 나노 단위의 물질이 존재하지만,대부분은 안정적인 형태인 분자 이상의 구조를 형성하고 있다"며 "인위적으로 만들어낸 나노 물질들로 인한 '나노 오염'을 심각하게 고민해야 할 때"라고 지적하고 있다.

과학기술이 발전한 만큼 인간은 자연환경에 대해 더 큰 영향력을 좀 더 직접적으로 행사할 수 있게 됐다.

힘이 약한 사람은 선택의 여지가 없다.

힘이 없는 만큼 맞을 뿐이다.

그러나 힘이 센 사람은 힘을 써야 할 때와 쓰지 않아야 할 때를 고민해야 한다.

마찬가지로 인간은 자연환경에 어느 정도의 영향력을 행사하는 것이 '적절할지' 혹은 '바람직할지'를 결정해야 한다.

그러려면 해당 기술을 썼을 때 인간이 얻을 효용과 비용을 계산해야 된다.

그런데 이 계산이 쉽지 않다.

사례1과 사례3은 인간의 편의를 위해 자연환경에 변화를 주는 경우들이다.

올림픽과 같은 중차대한 행사에 비가 오는 일은 행사 관계자들에게 '끔찍한 상상'일 것이다.

할 수만 있다면 비구름을 없애고 싶은 것이 당연하다.

가뭄이 오는 지역에 인공비를 내리면 정부 당국자들은 그만큼 표를 얻을 수 있을지도 모른다.

또 은나노 세탁기를 사용하는 소비자들은 은나노의 살균·항균 기능으로 깨끗한 옷을 얻고 아토피 걱정을 덜 수 있을 것이다.

그렇지만 이로 인해 자연 환경에 어떤 변화가 일어날지는 알려지지 않았다.

단지 '변화가 있을 수 있다'는 우려뿐이다.

추가 연구가 진행돼야 하지만 연구에 필요한 비용을 댈 사람은 아직 없다.

공익의 문제이기 때문이다.

연구를 한다 하더라도 장기적인 효과를 파악하는 데는 한계가 있을 수밖에 없다.

사례 2의 말라리아 내성 모기는 좀 더 직접적으로 '과학기술의 효용과 비용'의 문제를 제기한다.

해마다 전 세계에서 3억명가량이 말라리아에 걸린다.

이 중 100만명가량은 사망한다.

특히 어린이들의 피해가 심각한데,30초마다 1명의 어린이가 말라리아로 목숨을 잃는다.

존스홉킨스대 연구진이 만들어낸 녹색눈(연구진은 다른 모기와의 구분을 위해 유전자 조작 모기의 눈에 녹색 형광 단백질을 넣었다)의 모기는 말라리아를 근본적으로 막을 수 있다는 점에서 중요한 연구다.

그러나 이 연구의 과학적 성과를 실제로 사용할 수 있을지에 대해서는 회의적인 반응이 많다.

말라리아 원충은 인간뿐만 아니라 감염된 모기를 죽이는 역할도 한다.

모기가 말라리아에 내성을 갖게 되면 개체 수가 기하급수적으로 증가해 먹이사슬이 교란될 수도 있다.

또 이 모기에 대한 야생상태의 포식자가 없거나 해당 지역의 식물과 동물에게 이전에 감염되지 않았던 새로운 질병을 전파할 수도 있다.

'비용이 증명되지 않은 과학기술'에 대한 논란의 대표적인 사례는 유전자 변형 곡물이다.

유전자 변형 콩으로 만든 두부를 먹어야 하는가,말아야 하는가에 대해 확실한 답을 줄 수 있는 사람은 아무도 없다.

어떤 사람들은 자연적인 진화 과정에서 일어나는 거대한 변화에 비하면 인간의 영향력은 제한적이라고 주장하기도 한다.

물론 부정적인 가능성만을 생각하면 과학기술의 발전은 이뤄지지 않을 것이다.

그러나 인간이 치러야 할 비용이 얼마인지 밝혀지지 않았다고 해서,계산하기 어렵다고 해서 '비용을 치르지 않아도 된다'고 생각할 수는 없다.

물론 '얼마만큼의 비용'을 내야 하는가에 대해서는 답이 없다.

지속적인 연구개발 이외에는.

이상은 한국경제신문 기자 selee@hankyung.com