#신고전학파

-

경제 기타

'합리적 기대'로 경제현상 설명하죠

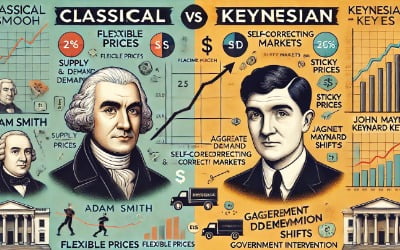

국가경제의 작동을 크게 고전학파와 케인스학파의 관점으로 구분해 설명할 수 있다고 말했다. 고전학파와 케인스학파를 구분하는 전통적 기준은 노동시장과 상품시장에서 임금과 가격이 신축적으로 움직인다고 보느냐에 달렸다. 고전학파는 시장에서 수요와 공급에 영향을 주는 상황이 발생하면 임금과 가격이 매우 신축적으로 변동한다고 얘기하지만 케인스학파는 상당히 긴 시간 동안 천천히 변해간다고 본다. 케인스학파의 주장도 장기적으로 보면 임금과 가격이 신축적이라고 할 수는 있다. 하지만 “장기적으로 우리는 모두 죽고 만다”라는 표현으로 시장에서 수많은 가격이 신축적으로 변하는 시간은 매우 길 것이라고 주장한다. 두 학파 모두 가격과 임금의 신축성에 대한 자신들의 주장을 뒷받침할 명확한 근거 없이 각각 자신의 관점이 맞는다는 주장만 이어왔다. 그러다가 근래 들어 기업이나 가계가 미래에 대해 합리적 기대를 한다는 사실을 이용해 이들 주장에 대한 근거를 마련했다. 합리적 기대를 고려하지 않던 과거의 학파와 이를 반영한 최근의 학파를 구분해 과거의 학파는 고전학파(신고전학파 포함)와 케인스학파로 칭하고, 합리적 기대를 반영한 학파는 새고전학파와 신(new)케인스학파라고 부른다. 이번 주에는 합리적 기대를 기준으로 두 학파의 과거와 현재의 주장을 살펴볼 것이다. 고전학파와 케인스학파고전학파는 시장에서 임금과 가격은 신축적으로 변화하므로 가격 조정을 통해 생산된 상품은 언제나 다 팔리게 된다고 한다. 만약 시장에 공급한 상품이 일부 남아 있다면 가격이 즉시 하락해 모두 팔리게 된다. 노동시장에서는 임금 역시 신축적으로 변하므로 가

-

커버스토리

고전학파·케인스학파·오스트리아학파…경제 성장을 달성하는 방법·철학이 다르죠

경제학자들은 경제학파를 나눌 때 출발점을 18세기 고전학파로 삼습니다. 비록 경제학(economics)이라는 말이 고대 그리스 철학자 크세노폰의 ‘오이코노미코스(Oikonomikos: 가정 살림 관리)’에서 오긴 했지만, 거기까지 거슬러 올라가진 않죠. 그 시대엔 경제학 같은 사회과학이 발달하지 않았기 때문입니다. 당대의 대철학자였던 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스조차 경제학에 대해 언급한 게 거의 없죠.교회가 모든 것을 좌지우지한 중세 봉건시대에도 상황은 비슷했습니다. 인간과 사회가 교회를 중심으로 돌아가는 획일적인 체제였고, 소위 물질세계를 소홀히 다뤘기 때문에 소유, 생산, 상업을 기반으로 한 경제는 매우 낮은 단계에 머물렀더랍니다.르네상스 시대(15세기 중반~17세기 초)를 지나고 새로운 패러다임(인식 틀)이 생기면서 경제학은 본격적으로 자리잡기 시작했습니다. 17세기 후반 계몽주의는 결정적인 역할을 했습니다. 인간과 사회의 관계를 말하는 사회계약설이 등장했고, 신(神)을 넘어 인간과 이성을 존중하는 인본주의가 생겼고, 실험과 이론을 중시하는 과학이 꽃피면서 철학자와 사상가들은 삶을 경제학적으로 분석하기 시작했죠.18세기 우리는 고전학파를 만나게 됩니다. 1790년대부터 1870년대까지 전성기를 누린 학파입니다. 이 시대를 대표하는 인물이 바로 ‘경제학의 아버지’ 애덤 스미스입니다. 산업혁명으로 생산·거래·인구·국부(國富)가 증가하자, 고전학파는 이유를 설명해야 했습니다. 고전학파는 “재화의 가치는 생산에 투입된 노동량에 비례한다”고 봤습니다. 노동가치설이라는 거죠. 고전학파는 인구 증가를 위험 요소로 봤어요. 토