#한비자

-

신동열의 고사성어 읽기

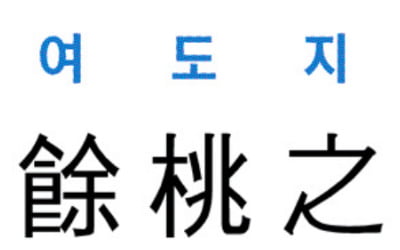

餘桃之罪 (여도지죄)

▶한자풀이餘: 남을 여 桃: 복숭아 도 之: 갈 지 罪: 허물 죄'먹다 남은 복숭아를 준 죄'란 뜻으로애정과 증오의 변화가 심함을 비유- <한비자>여도지죄전국시대 위(衛)나라에 왕의 총애를 받는 미자하(彌子瑕)라는 미동(美童)이 있었다. 어느 날 어머니가 병이 났다는 전갈을 받은 미자하는 허락 없이 임금의 수레를 타고 집으로 달려갔다. 당시 허락 없이 임금의 수레를 타는 사람은 월형(刖刑, 발뒤꿈치를 자르는 형벌)이라는 중벌을 받게 되어 있었다.그런데 미자하의 이야기를 들은 왕은 오히려 효심을 칭찬하고 용서했다. “실로 효자로다. 어미를 위해 월형도 두려워하지 않다니….” 또 한번은 미자하가 왕과 과수원을 거닐다가 복숭아를 따서 한 입 먹어보니 아주 달고 맛이 있었다. 그래서 왕에게 바치자 왕이 기뻐하며 말했다. “제가 먹을 것도 잊고 과인에게 먹이다니….”세월이 흐르면서 미자하의 자태는 점점 빛을 잃었고, 왕의 총애도 엷어졌다. 그러던 어느 날, 미자하가 처벌받게 되자 왕은 지난 일을 상기하며 이렇게 말했다. “이놈은 언젠가 몰래 과인의 수레를 탔고, 게다가 ‘먹다 남은 복숭아(餘桃)’를 과인에게 먹인 일도 있다.”<한비자> 세난 편에 나오는 이야기다. 여기에서 유래한 여도지죄(餘桃之罪)는 ‘먹다 남은 복숭아를 준 죄’라는 뜻으로, 애정과 증오의 변화가 심함을 비유하는 말이다. 한번 애정을 잃으면 이전에 칭찬을 받던 일도 오히려 화가 되어 벌을 받게 됨을 이른다. 같은 행동이라도 사랑을 받을 때와 미움을 받을 때는 각기 다르게 받아들여지는 것을 뜻하는 말이다. 애증지변(愛憎之變)으로도 쓴다.갈

-

신동열의 고사성어 읽기

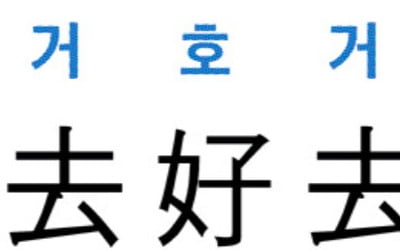

去好去惡 (거호거오)

▶한자풀이去: 버릴 거 好: 좋을 호 去: 버릴 거 惡: 싫어할 오좋아하는 것과 싫어하는 것을 버리다지도자는 감정표현을 자제해야 한다는 말 -<한비자>한비(韓非)는 전국시대 사상가로 한나라 왕족 출신이다. 법치주의를 주장했으며 법가(法家)를 집대성한 철학자이기도 하다. 공자·맹자처럼 한자(韓子)라고 하지 않고 한비자로 불리는 것은 후에 당나라 유가 사상가 한유를 한자로 부르면서다. 법가 사상가인 한비의 위치가 유가 사상가보다 낮기 때문에 이름 전체를 넣어 한비자라고 칭하게 된 것이다.한비자는 이사(李斯)와 함께 성악설을 주창한 순자(荀子) 밑에서 동문수학했다. 언변이 뛰어난 이사와는 대조적으로 한비자는 말더듬이었다고 한다. 하지만 학문에서는 이사가 한비자에 미치지 못했다. 이사는 진나라의 법가 사상가이자 재상을 지낸 정치가로, 여불위의 천거로 조정에 출사해 시황제(진시황)를 섬겼다.<한비자> 이병 편에는 현명한 군주가 신하를 다루는 방법이 나온다.“좋아하고 싫어하는 감정을 버리면 신하들이 본모습을 보인다(去好去惡 群臣見素).”이 말은 군주가 좋고 싫은 감정을 솔직히 내보이면 신하들이 본심을 감춘다는 뜻이다. 신하들은 군주가 원하고 원치 않는 바를 염두에 두고 말하고 행동하기 때문에 군주가 싫어하는 기색을 보이면 작은 실마리라도 감추고, 군주가 좋아하면 실제와 다르게 제 능력을 속인다는 것이다. 즉 뭇사람들을 이끄는 지도자는 감정 표현을 자제하고 경계해야 한다는 뜻이다. 그래야 비로소 아랫사람들이 본심을 드러내고 본바탕을 보여주며 부하로서 제 역할을 다할 수 있다는 것이다.한비자는 간겁시신편에서