#독점적 경쟁시장

-

경제 기타

스벅보다 비싼 동네 커피점 '배짱 영업' 하는 이유

스타벅스는 국내 커피 전문점 시장에서 독보적 1위 업체다. 작년 매출이 3조1001억원으로 2위 투썸플레이스의 여섯 배다. 하지만 스타벅스 커피가 가장 비싼 커피는 아니다. 스타벅스보다 커피값이 비싼 프랜차이즈가 있다. 심지어 주택가의 작은 커피점 중에도 스타벅스보다 비싸게 파는 곳이 종종 눈에 띈다. 커피 전문점이 10만 개가 넘는다는데 1등보다 비싸게 팔다니 ‘배짱 영업’일까. 그런 일이 가능한 것은 커피 전문점 시장이 ‘독점적 경쟁시장’이기 때문이다. 이 세상에 똑같은 커피는 없다국내에 커피 전문점이 무한히 많고, 모든 커피의 맛과 품질이 똑같다고 가정해 보자. 수요와 공급이 균형을 이루는 가격이 있을 것이다. 이런 상황에서는 그 어느 커피점도 균형 가격보다 비싸게 받지 못한다. 가격을 올리는 순간 손님이 다 떨어져 나간다. 굳이 가격을 싸게 할 이유도 없다. 일시적으로 손님이 몰릴 순 있겠지만, 하루 생산량이 제한된 상태에서 가격을 내리면 매출만 줄어든다.이런 시장을 ‘완전경쟁시장’이라고 한다. 다수의 판매자가 거의 똑같은 상품을 판매하며 진입 장벽이 없는 시장이다. 완전경쟁시장에서 개별 생산자는 판매가를 스스로 정하지 못한다. 시장 가격을 받아들일 뿐이다. 그런데 좀 이상하다. 이 세상에 완전히 똑같은 상품은 드물다. 경제학 교과서에선 쌀과 우유 시장을 완전경쟁시장의 사례로 들지만, 쌀도 이천 쌀과 강진 쌀이 다르고, 우유에도 등급이 있다.이미 100년 전에 이걸 이상하다고 생각한 경제학자들이 있었다. 20세기 초반까지 고전 경제학은 완전경쟁시장을 전제로 이론을 전개했다. 그러나 1930년대 영국의 조안 로빈슨과 미국의 에

-

경제 기타

기업은 상품차별화를 통해서도 독점력 갖게 돼

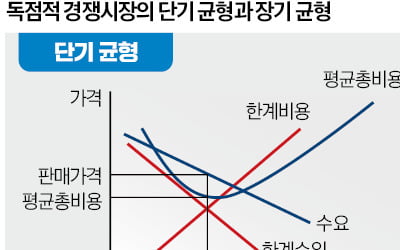

앞서 설명한 완전경쟁시장과 독점시장은 현실적으로 시장과 정확히 일치하는 시장이라고 할 수 없다. 동일한 상품을 생산하는 공급자가 무수히 많기도 어렵지만, 전기나 철도처럼 공기업으로 운영되는 몇 가지 사례를 제외하고는 하나의 기업만 생산하는 독점도 찾아보기 어렵다. 시장에서는 소수의 생산자가 상품을 공급하거나, 생산자가 많아 완전경쟁시장 같아 보이지만 완전경쟁이 아닌 방식으로 공급이 이뤄진다. 생산자가 많지만 완전경쟁으로 작동하지 않는 독점적경쟁시장에 대해 살펴보자. 독점적경쟁시장독점적경쟁시장은 상품을 생산해 판매하는 기업이 무수히 많고 기업들이 시장에 진입하고 퇴출하는 데 어떤 장벽도 없다는 점에서 완정경쟁시장과 동일하다. 그러나 이 시장에서 판매되는 상품의 질이 차별화돼 있다는 면에서 완전경쟁시장과 다르다. 이 시장은 가격보다는 상품의 차별화를 통해 경쟁하는 시장인 것이다. 따라서 독점적경쟁시장이 되기 위한 핵심 요건은 상품 차별화 여부와 시장 진입의 용이성이다. 이 두 가지 조건에 부합하는 사례로는 외식업, 미용업 등이 있다. 이 시장에서 개별 기업은 차별화된 상품의 생산을 통해 자사 상품을 선호하는 소비자 그룹을 확보하게 된다. 충성스러운 소비자가 많을수록 기업은 큰 시장 지배력을 갖게 된다. 상품 차별화 방법독점적경쟁시장과 완전경쟁시장을 구분하는 가장 중요한 요인은 상품 차별화에 있다고 설명했는데, 이를 차별화하는 데는 다양한 방식이 사용된다. 가장 많이 사용되는 방법은 생산자가 물리적으로 다른 특성의 상품을 생산하는 것이다. 동일한 음식에 다른 생산자들은 사용하지 않는 독특한 재료를 넣

-

테샛 공부합시다

독점적 경쟁시장은 우리 주변에 항상 존재해요

우리는 머리를 정돈하기 위해 미용실을 간다. 하지만 사람마다 각자의 단골이 존재한다. 집이나 직장에서 가까운 곳, 담당하는 헤어디자이너의 실력 등 각자의 기준과 상황에 따라 미용실을 선택하게 된다. 그렇게 선택된 미용실은 꾸준히 이용하게 된다. 하지만 단순히 생각해보자. 우리 주변에 흔히 존재하는 미용실은 헤어스타일을 꾸며주는 곳인데 어디에 가든 상관이 있을까라는 생각이 들 수 있다. 과연 그럴까? 모든 재화가 완전경쟁시장이라면?모든 미용실이 같은 품질의 서비스와 가격을 제공하게 된다면 사람들은 행복할까? 재화와 서비스의 질이 동일하고 시장에서 설정된 가격을 무수한 수요자와 공급자가 수용하게 되는 시장을 ‘완전경쟁시장’이라고 한다. 보통 경제학에서 시장의 종류를 배울 때 처음 접하게 되는 것이 완전경쟁시장이다. 보통 시장은 공급자의 수에 따라 완전경쟁시장, 독점적 경쟁시장, 과점시장, 독점시장으로 나뉜다. 완전경쟁시장에서는 다수의 공급자가 동질적인 재화를 생산한다. 재화의 품질뿐만 아니라 판매조건, 기타 서비스 등 모든 것이 동일하다. 따라서 수요자는 특정 공급자를 특별히 선호하지 않는다. 그리고 다수의 수요자와 공급자가 시장 내에 존재하기 때문에 수요자와 공급자는 가격에 영향력을 행사할 수 없이 그저 받아들이는 가격수용자(price taker)이다. 또한 진입과 퇴출이 자유롭다. 완전경쟁시장은 경제주체들이 가격 등 시장에 관한 완전한 정보를 보유하고 있는 것으로 가정한다. 하지만 완전경쟁시장은 개개인이 원하는 차별화된 서비스를 받지 못하기 때문에 만족감은 충족되지 못할 것이다. 인간은 각자 만족하는 품질과 서비스의

-

시네마노믹스

저 기업을 꺾고 싶어? 그럼 그 회사를 사버려…페라리 M&A 나선 포드…'지옥의 레이싱'일 뿐

“제임스 본드는 포드를 몰지 않습니다. 한물갔으니까요.”1960년대 미국 포드 본사, 마케팅 임원인 리 아이아코카(존 번탈 분)는 회장 헨리 포드 2세(트레이시 레츠 분) 앞에서 이렇게 프레젠테이션(PT)한다. 그는 “젊은 세대는 부모님이 운전하던 포드가 아닌, 빠르고 섹시한 페라리를 원한다”며 “카 레이싱(경주)을 시작해야 하는 이유”라고 선언한다. 헨리 포드 2세는 “한 달에 우리의 하루 생산량도 못 만드는 회사를 따라가야 하는 이유가 뭐냐”고 묻는다. 아이아코카가 답한다. “‘차의 의미’ 때문이죠. 포드 배지가 승리를 의미한다면 어떻게 될까요?” 헨리 포드 2세의 눈이 번뜩인다. 포드는 왜 페라리 인수에 나섰나영화 ‘포드 V 페라리’는 1960년대 자동차시장을 배경으로 두 기업 간 승부의 세계를 그린 영화다. 글로벌 자동차산업이 급성장하면서 카 레이싱 대회의 인기도 덩달아 하늘을 찌를 때였다. 1900년대 초중반 호황을 뒤로한 채 내리막을 걷던 포드는 이미지 변신을 위해 카 레이싱에 뛰어든다.이탈리아의 페라리는 카 레이싱 업계에서 독보적인 선두이자 글로벌 1위 스포츠카 생산업체였다. 1960~1965년 ‘지옥의 레이스’라고 불리던 ‘르망24’(24시간 연속 레이스) 우승을 한 번도 놓치지 않았다. 그러나 차 개발에 지나치게 많은 예산을 투입한 탓에 자금난을 겪고 있었다. 포드는 페라리와의 인수합병(M&A)을 시도한다. 그러나 창업자 엔초 페라리(레모 기론 분)는 협상장에서 아이아코카에게 독설을 퍼붓는다. “못생기고 작은 차를 만드는 큰 공장에 돌아가서 회장에게 전해라. 넌 헨리 포드가 아니라 ‘2세’라