#스트레스 테스트

-

테샛 공부합시다

금융회사 부실 가능성 예방하는 유용한 요소죠

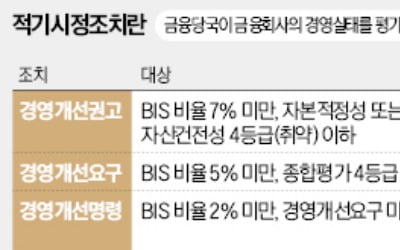

베짱이는 놀기 좋아했지만, 개미는 겨울을 대비해 열심히 음식을 모았습니다. 베짱이는 그런 개미를 놀렸지만, 겨울이 되어 음식을 구할 수 없던 베짱이는 풍족한 개미를 보며 부러워했습니다.스트레스 테스트<이솝 우화>의 이야기 중 하나인 개미와 베짱이를 통해 우리는 언제 있을지 모를 위기에 대비하는 자세도 중요하다는 점을 알 수 있습니다. 금융 분야에서도 이것이 중요합니다. 금융시장은 경제 전체에 자금이 적재적소에 공급되도록 기능하는데, 여기에서 위기가 발생하면 국가경제에 심각한 치명상을 줄 수 있기 때문입니다. 따라서 금융당국은 금융기관이 갑작스러운 위기에 대응할 수 있는지를 평가해야 합니다. 이를 위한 수단으로 ‘스트레스 테스트’가 있습니다. 국내총생산(GDP) 감소, 실업률 상승, 주택가격 하락 등 다양한 위험 시나리오를 가정해 금융기관이 충분한 자본과 유동성으로 위기를 헤쳐나갈 수 있는지를 평가하는 것이지요. 스트레스 테스트는 2008년 미국 금융위기를 계기로 대형 은행에 대한 건전성을 평가할 필요성이 커지면서 유명해졌습니다.BIS 자기자본비율·NCR·RBC란?하지만 금융기관들은 평가 때문이 아니라도 평소에 자본을 쌓아 곳간을 채워놔야 합니다. 예를 들어 한 은행의 고객이 예금을 모두 인출하고자 한다면, 은행도 일정 수준의 자본이 있어야 합니다. 만약 지급에 문제가 발생하면 해당 은행의 다른 고객도 돈을 떼일 것을 걱정해 인출을 요구하는 ‘뱅크런’ 사태가 발생할 수 있습니다. 그래서 금융당국은 금융기관의 건전성을 파악하기 위해 은행은 ‘BIS 자기자본비율’, 증권사는 ‘영업용순자본비율(NCR)’, 보험사

-

경제 기타

"망할 것 같은 은행을 찾아라"…이런 우울한 테스트 왜 하죠?

지난해 말 금융권에서는 금융감독원이 은행에 내린 ‘배당 자제령’을 놓고 찬반 논란이 뜨거웠다. 배당이란 기업이 올린 이익의 일부를 주주들에게 나눠주는 것을 말한다. 최근 국내 주요 금융지주사들은 배당을 꾸준히 늘리는 추세였다. 2019년에는 전체 순이익의 25~27%를 주주에게 돌려줬다. 경영실적이 좋았던 데다 많은 배당을 원하는 외국인 투자자들의 요구도 들어줘야 했기 때문이다. 그러나 금감원은 이 규모를 축소할 것을 권고했다.금감원이 제시한 근거는 자체 시행한 ‘스트레스 테스트(stress test)’ 결과였다. 코로나19 이후 경제가 일정 기간 이후 반등하는 ‘U자형’과 반등하지 못하는 ‘L자형’으로 나눠 금융회사의 재무건전성을 예측해봤더니, L자형 상황에서 일부 대형 금융지주마저 통과하지 못했다는 것이다. 쉽게 말해 “금융시장이 어떻게 될지 모르니 펑펑 배당할 게 아니라 돈을 쌓아두고 위기에 대비하라”는 주문이다. 위기상황 대응 위한 가상실험스트레스를 흔히 ‘만병의 근원’이라고 한다. 하지만 적절히 관리하고 긍정적으로 해소한다면 개인의 발전에 도움이 되기도 한다. 금융회사 관리·감독에 활용되는 스트레스 테스트도 이런 면에서는 ‘약이 되는 스트레스’로 볼 수 있다.스트레스 테스트는 가상의 위기상황을 설정하고 시험 대상이 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 보는 것이다. 원래는 의학 분야의 심장기능 검사나 정보기술(IT) 분야의 전산망 검증 등에 활용되던 개념이다. 2008년 미국발 금융위기를 계기로 경제 뉴스에도 자주 등장하는 용어가 됐다. 금융회사의 재무건전성과 잠재적 취약점을 평가하는 분석기법이